会社を知る

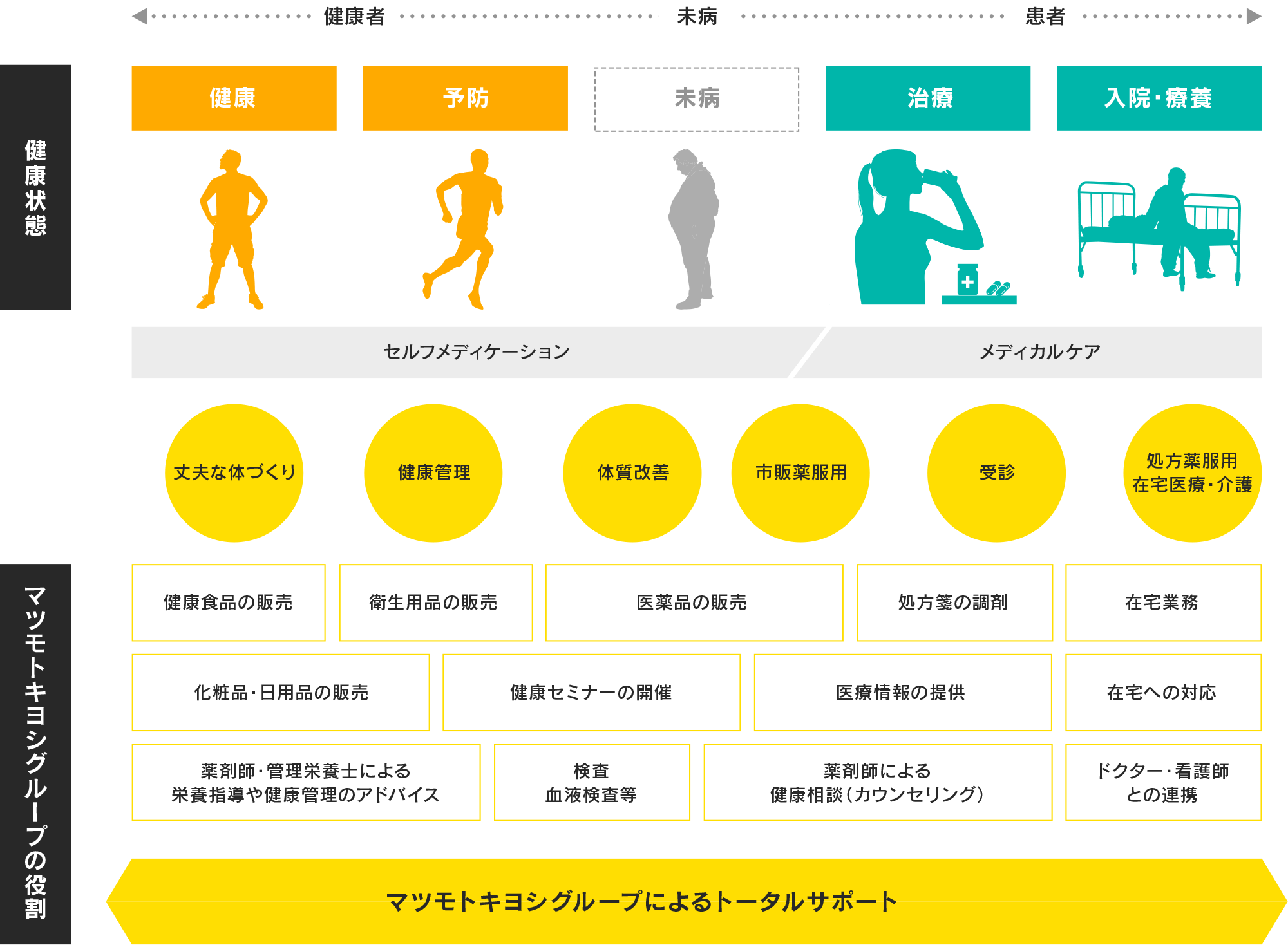

マツモトキヨシグループの役割

マツモトキヨシグループは、人々の美と健康をトータルサポートしています。

幅広くお客様・患者様に気軽に相談していただける場所を提供しているのが、マツモトキヨシグループです。

当社グループに関わる全ての人が、いつまでも美しく、健康で心豊かな生活を送れるよう奉仕してまいります。

医療の方向性の変化

これまでの日本では医療といえば、病院での治療や高度医療が中心であり、健康維持や疾病予防にはあまり関心がもたれていませんでした。

しかし近年は、健康維持や予防、自己治療、軽度疾病改善の重要性が改めて認識されてきました。

国は健康寿命の延伸を掲げ、セルフメディケーションの推進に力を入れています。予防、治療、介護へ医療の方向性は大きく変化しています。

予防から治療、介護までをマツモトキヨシグループが担う

日本は超高齢社会を迎えています。平均寿命は延びましたが、それに伴い生活習慣病などの増加が問題となっています。

マツモトキヨシグループは、病気の予防・未病改善のための医薬品、健康食品やサプリメントの紹介など、一人ひとりの悩みの解決や要望に合った商品の提供をはじめ、食生活や栄養、運動、環境などの日常生活のアドバイスも行います。

さらに調剤業務や在宅医療にも取り組み、「街のかかりつけ薬局」として地域医療を担っています。

予防から治療、介護までトータルに携わるため、幅広い専門知識が必要ですが、健康寿命を延伸し、現在の日本が抱える医療介護問題を減少させ、生活の質を大きく向上させることができるのです。

次世代ヘルスケア事業を推進

お客様に新たなH&Bソリューションを提案し、お客様が今までに体験したことの無い「新しい価値の体験」を提供することで、美と健康に関するQOLの向上を図ることを主な目的として次世代ヘルスケア店舗『matsukiyo LAB』を全国に展開しています。

店内に配置された「SUPPLEMENT Bar」では、店舗に常駐する管理栄養士が、はじめにお客様の食生活と生活習慣を詳細にカウンセリングいたします。そのカウンセリングデータを基に、不足しがちな栄養素を見出して、個々のお客様に最適なサプリメントをオーダーメイドで提供いたします。

「BEAUTYCARE Studio」ではお客様の肌の状態を、ビューティースペシャリストが細かく分析し、肌外見のサポートのみならず肌本来の美しさを引き出すのに必須な、内面からの湧き出る美しさをサポートするサービスを提供いたします。「HEALTHCARE Lounge」ではお客様の疾病治療をサポートする調剤に加えて、体調管理をサポートするヘルスチェック(血液検査、体重測定、血圧測定などの各種検査)および薬剤師が個々のお客様に適した生活習慣アドバイスを行うトータルヘルスケアサービスを提供いたします。

お客様のさらなるご満足のために

多様化するニーズに応えるため、当社グループは様々なプライベートブランド商品の企画、開発に取り組んでいます。

毎日の暮らしを、より美しく、健やかに、楽しく彩るアイディアを利かせた、オリジナルブランド「matsukiyo」、地域のお客様の健康的な暮らしを支える、薬剤師・管理栄養士・ビューティースペシャリストの専門家が、美と健康をトータルサポートする、ヘルスケアブランド「matsukiyo LAB」、高品質高付加価値の独立型プライベートブランド(ARGELAN,BLANC WHITE,Retinotime,LUNGTA,INSTREAM,Leun Plus)があり、お客様の快適な生活をサポートしてまいります。